石垣島北部のダイビングショップ 「うみの教室」 日記![]() スタートです

スタートです![]()

【新たなダイビング様式について】

新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、お客様に新たにお願いさせていただく事項がございます。

ご予約時、 こちら をご確認下さいませ!

こんにちは~~!ななです(^O^)/

「うみの教室ネタブログ」安全編を終えて、今日はガラッとイメージチェンジ![]()

石垣島玄人のみなさまなら知っているかも!?ですがこんなテーマをお届け!!

題して

【世界が認めた絶景を!】石垣島で押さえておきたい観光スポット☆編~~![]()

石垣島に来たらダイビングはもちろんですが、せっかくなら陸上観光も押さえておきたいところ。

石垣島に何を皆様は求めるのかを考えるとやっぱり非日常なのかな~~??

石垣島の非日常と言えばやっぱり誇るべき大自然かな~~というところで、行っておくべき景色を5個厳選しちゃいました!!

はりきってスタート![]()

大小さまざまな島で構成される八重山諸島で最大規模を誇るのがここ石垣島。

そんな石垣島に来たら都会では見られない光景をぜひ肌で味わって!!

1.ミシュラン星つきの絶景:川平湾

観光客で連日賑わう「日本百景」のひとつ。

なんといっても川平湾の魅力は、世界有数の透明度を誇る海と緑豊かな自然に囲まれた壮大な光景。

潮の満ち引きで表情を変える光景は何時間見ていても飽きがこないはず!

サンゴも熱帯魚もキレイで思わず泳ぎたくなりますが、湾内は潮流が早いため全面遊泳禁止となっているのでご注意を!!

湾内を一通り楽しんだ後は夕日の見えるポイントを探し出し、昼の美しさとは異なる神秘的な絶景を楽しむのもいいかも(^O^)/

グラスボートも人気かつ有名ではありますが、それに乗るくらいならダイビングかな~~![]()

2.森と共存する天然記念物のヤシ林:米原ヤエヤマヤシ群落

石垣島と西表島にしか分布していないヤエヤマヤシが200本ほど群生し、ジャングルの中にいるような感覚にしてくれます。

高いものは25mにも達するんだとか!?

羽状複葉の4~5mにもなる大きな葉を持つのが特徴。

珍しい生き物などにも出会えるかも。

国指定天然記念物に指定されています。

マイナスイオンを浴びにいっちゃおう~~![]()

3.洞窟を抜ければ青い海:伊原間サビチ洞

3億7000年前に海底隆起で生まれたと言われていて、洞窟の先にはエメラルドグリーンの海が待ち構えているという日本で唯一海に続く珍しい鍾乳洞。

全長約300mの洞窟内は石筍や石柱、サンゴの化石も見られます。

入口から海までは約5分。

八重山のツボなどの骨とう品も展示してあります。

鍾乳石もサンゴと同じく過去の海洋環境を調べるための情報が詰まっているって知ってました??

4.石垣島最北端の岬:平久保崎

東シナ海を望む景勝地、海の美しさは数ある石垣島の海の中でもトップクラスを誇ります。

道歩道からの風景は、真っ白な灯台とはつぃなく広がる水変遷が印象的。

遮るものがない大パノラマが楽しめます。

晴れた日の海に沈む夕日はとてもきれいで、ゆっくりと時間を過ごしたいときは是非訪れてみてほしい場所ですね!

5.新鮮ミルクのジェラテリア:石垣島ミルミル本舗

その日の朝搾乳した新鮮なミルクや島の太陽をたっぷり浴びて育った食材を使ったジェラートが人気。

口溶けのいい冷たさで、気分までさっぱりすること間違いなし!!

風光明媚な丘の上にあるので、目の前に広がるブルーな海を見ながら大胆に芝生に座って、少しドライブの息抜きをしてみるのもいいかも。

いかがでしたでしょうか??

全部行ったことあるよという猛者もいるかもしれないですね(笑)

ミルミル本舗以外は、石垣島の北部寄りにある場所ばかりなので“うみの教室”でダイビングした後に行くのもいいかもしれませんね( *´艸`)

今後石垣島にいらしたときのご参考までに!!

HPには他にも石垣島トラベル情報をまとめてます!!

気になる方はチェックあれ!!

石垣島トラベル情報

ではまた(^^)/

従業員の出勤状況が平時と異なるため、電話やメール等、

お問い合わせへの対応が通常どおり行えないこと、何卒ご了承くださいませ

石垣島北部のダイビングショップ 「うみの教室」 日記![]()

本日の担当はななでした!次回の日記もお楽しみに~

石垣島北部のダイビングショップ 「うみの教室」 日記![]() スタートです

スタートです![]()

【新たなダイビング様式について】

新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、お客様に新たにお願いさせていただく事項がございます。

ご予約時、 こちら をご確認下さいませ!

こんにちは~!!ななです(^O^)/

5月ももう終わりですね。

季節はどんどん着実に夏に向かってます!暑~~い![]()

「うみの教室ネタブログ」はここ2回安全にスポットを当ててお送りしてきました。

今回は夏と言えば切り離すことのできないこんなテーマを安全編のクライマックスに![]()

題して

【意外と見落としがち!】今から学んでおく熱中症対策☆編~~!!

だんだん日差しも強くなり海がさらに恋しくなる季節がもうすぐそこまでやってきています。

楽しく夏の海でダイビングをするためにも正しい熱中症対策を学んでおきましょう!

実は熱中症対策は減圧症予防にもつながるんです。

知ってました~~??

熱中症に入る前に脱水については皆さん大丈夫ですかね~~?

あれっ??と思った方はこちらで復習を(笑)

【減圧症予防に不可欠!】ダイバーのための水分補給のススメ☆

暑さが本格化する時期において、例年と異なって注意しなければいけないのが、「マスク熱中症」です。

新型コロナウイルス感染症対策のためにマスクを着用していることが、熱中症の原因になる恐れがあります。

東京都では今年5/1~13日の熱中症の搬送者数が54人で昨年の同時期と比較して10人増加しました。

これはマスクの着用が一因となっている可能性が!!

絶対数で見ると少ないかの知れませんが比率でいえば2割近い増加となる計算だそうです。

マスクを着けていると主に2つの理由で熱中症の危険性が高まります。

1つは熱がこもりやすく、体温が上がりやすくなることです。

もう一つは、口元の湿度が高まることによって喉の渇きを感じにくくなり水分補給を忘れてしまって無自覚のまま脱水症状が進んでしまうことです。

他にも、マスクの着用によって心拍数や呼吸数が上昇して体に負担がかかることも挙げられます。

「新しい生活様式」としてマスクとの付き合い方を模索しつつ、マスクを着用しているときは例年以上にこまめな水分補給を心がける必要がありそうですね!!

「熱中症」とは体内の水分や塩分などのバランスが崩れ、体温の調節機能が働かなくなることで引き起こされます。

体温上昇、めまい、倦怠感、けいれんや、意識障害などの症状の総称。

最悪命を落とす危険性もあります。

「気温が高い」ことだけに目が行きがちですが、風がない、湿度が高いなどさまざまな要因があって屋外に限らず、実は屋内でも起こりうる症状です。

・熱失神

活発に活動したり、熱いところにいたりすると体温が上がります。

体温が上がれば、体内の熱を逃がすために体の表面に流れる血液の量を増やす(皮膚血管の拡張)。

身体全体に血液がいきわたるように循環するため、普段より脳に運ばれる血液が少なくなり、めまいや立ち眩みが起きている状態。

・熱疲労

急激に体温が上昇した場合、体は汗をかくことで体内の熱を外に逃がします。

汗をかいて水分を失ったまま、水分補給をしないと脱水状態になります。

つまり体は熱を放出したいのに汗をかけないじょうたいになってしまう・・・

脱水状態が続くと全身の倦怠感や頭痛、嘔吐などの症状が現れます。

・熱けいれん

体温の上昇を抑えるために書いた汗は血液から作られており、その成分は水分だけではなく電解質(イオン)なども含まれています。

発汗によりもっとも失われる電解質はNa(ナトリウム)、つまり塩分。

そのため汗をかいたときに水分だけをどんどん摂取してしまうと体内の塩分濃度がどんどん下がってしまう。

塩分には筋肉の収縮を助ける役割があるため、塩分が足りないとけいれんや手足のつりを引き起こしてしまいます。

工事現場で働く人が水筒の中に塩を入れているというのは有名な話ですが、水分だけの摂取が体に良くないことを表しています。

・熱射病

これ以上汗をかいて体温を下げることができないなど、熱疲労や熱けいれんの状態からさらに体温が上昇して体温調節の働きが追い付かなくなると、大きな影響が脳にまで及び倒れるなどの意識障害を引き起こします。

命にかかわる非常に危険な状態・・・

熱中症かな?と思われる症状が現れた場合にはすぐに応急処置をすることが一番です。

しかし、ただ単にガンガン冷やせば良いというものでもないのが残念なところ。

ただ、現場では多くの場合、素人の判断による応急処置のほとんどです。

そこで次の症状を判断材料にしましょう。

目安の一つとなるのが重症度分類です。

・I度

意識はっきりしているが、めまいや尋常でゃない量の汗、筋肉のこわばり、こむら返り、筋肉痛などが見られる。

この程度であれば、風通しの良い日陰や涼しい場所へ移動させて、脱衣、冷却、水分・塩分の経口補給などを行います。

水分・塩分の補給は、経口補水液やスポーツ飲料水に少量の塩(1ℓに対して食塩小さじ1/2ほど)を混ぜて摂取しましょう。

これらの手当てをしてもよくなる兆しが見られなければ医療機関を受診します。

・Ⅱ度

頭痛や嘔吐、倦怠感、集中力や判断力の低下などが見られる。

Ⅱ度になってくると自力での水分・塩分補給がかなり難しくなってくるため、医療機関への搬送が必須となってきます。

医療機関では体を冷やしながら点滴を受けることになります。

ただ医療機関への搬送の間、次項で紹介する冷却方法を行うべきです。

・Ⅲ度

Ⅲ度では明らかな意識障害、けいれんなどの症状が見られます。

Ⅲ度であれば直ちに救急隊を要請する必要があるほどの重症です。

病院では中枢神経の症状、血液の異常、臓器障害に対しての治療が行われます。

熱中症になった場合は、体温が異常に上昇している状態なのでまずは体を冷やすことが第一です。

次に紹介する方法を参考にいざという時に実行できるようにしておきましょう。

・蒸散冷却法

霧吹きや濡れたガーゼ、タオルなどで体表を濡らして、送風して冷却します。

熱中症の場合は自分で発汗できない状態にあることが多いので、体を濡らすことで、気化熱を利用する冷却方法になります。

素人でもできて、汗での冷却と原理が同じであることからもっとも推奨されている方法です。

・冷水浸漬法

全身を冷水に浸す「冷水浸漬法」は急変時の対応が難しいことがあるため状況によって推奨されますが、水を溜める時間や溜める桶などを探す時間があれば、いち早く「蒸散冷却法」で冷却を開始する方がGood!

・局所冷却法

ソケイ部(足の付け根)、脇、首など氷嚢のどを用いて冷却する「局所冷却法」は誰でもできて簡潔ではありますが、効果としては「蒸散冷却法」「冷却浸漬法」に比べて低いとされています・・・

冷やす場合は、紹介した通り、体の中でも大きな血管が通っている部分を冷却します。

ここまで“熱中症になった場合”について紹介してきましたが、熱中症は言わずもがな予防が大切で、しっかりと対策をしていれば防ぐことができる症状です。

次のことに気を付けて安全に楽しくダイビングを楽しみましょう!

1.水分をこまめにとる

「喉が渇いたから水分補給・・・・。」はちょっと待って!

水分補給は、実は喉が渇いてからでは遅いです。

基本は喉が渇く前に摂取することが大事です。

先程述べましたが、汗によって排出されるのは水分だけではないので、真水よりもミネラルを含む飲料水がおススメ(スポーツドリンク、麦茶など)。

またウーロン茶、緑茶、コーヒーなどは利尿作用があるので、水分の排出をさらに早めてしまうのでダイビングの時にそれだけを摂取するのは控えましょう!

さらに、ダイバーにありがちなのは前夜のアルコール摂取。

アルコールの分解には大量の水分が必要となるため、体が脱水症状に陥りやすくなります。

ダイビング時は乾燥した空気を使用しているため、肺からも気が付かないうちに水分が奪われています。

そして、水分をこまめにとることは「減圧症の予防」にもつながるので是非徹底しましょう。

体の水分が少なくなれば血液中の粘性が増して血流が悪くなります。

また循環する血液量が減ることで、抹消を流れる血流が減少して、浮上時、窒素の回収が遅れ、減圧症のリスクが高まります。

2.ダイビング後はウェットスーツを脱ぎ、風通しのよい服装に着替える

水面休息時間中、日焼けを気にしてウェットスーツを脱がないというダイバーを見かけますがこれは本当にNG!

スーツの中はいわば、高温多湿の状態です。

そのような格好で炎天下にいれば、せっかく体を冷やそうと出てきた汗も蒸発できずにあっという間に体温が上昇していまいます。

ダイビング後はウェットスーツを脱いで、日焼け気になる場合は風通しのよい服を羽織るようにしましょう!

3.できる限り通気の良い日陰で休憩を

夏の南の島へダイビングに行けばテンションが上がるのもわかりますが、たまには日陰でゆっくり休憩しましょう!

たとえ日陰であってもムシムシしている湿度の高いところはダメです。

汗をしっかりと蒸発させて体を冷ましましょう。

楽しくダイビングするためには適度な休憩も必要です。

4.普段から汗をかく習慣を!

ダイビングの時だけ汗をかくという人も、忙しいこの現代少なくはないかと思います。

しかし直射日光を浴び、ウェットスーツを着て、いつもとは違う環境にいることでの疲れも出てきます。

普段汗をかかない人が急激に汗をかけば、体が大きな変化についていけない他、自分でも水分補給のタイミングや量を間違ってしまう可能性も。

安全にダイビングを続けるのであれば、普段から少しでもいいので体を動かしておくことも大切ですよ!!

5.熱中症になりやすい体質、持病を再確認!

暑い日に集団で行動するダイビングはどうしても「周りの人に迷惑をかけられないから体調が悪いと言えない・・・・。」という声も聞こえてきますが、言わない方が逆に迷惑をかけてしまうことも・・・

ダイビングガイドやインストラクターも体力がある人、ない人などできるだけ個々に合わせたチーム編成を考えてくれるはずなので体調が悪いことや持病についてはしっかり伝えるようにしましょう。

また心臓や腎臓に持病がある人、肥満の人、高齢者、夏バテしやすい人は熱中症になりやすい!!!という自覚をしっかり持ちましょう。

逆に自分に余裕がある場合は、周りの人への気遣いをお忘れずに♪

毎年のように熱中症で命を落とす方のニュースが流れていますが、明日は我が身と思って自分の行動を思い返して行動するきっかけになれば嬉しいです![]()

暑い日の海はとっても気持ちが良くて油断しがちですが安全に楽しく潜るためにみんなできをつけよう(^O^)/

ではまた(^^)/

従業員の出勤状況が平時と異なるため、電話やメール等、

お問い合わせへの対応が通常どおり行えないこと、何卒ご了承くださいませ

石垣島北部のダイビングショップ 「うみの教室」 日記![]()

本日の担当はななでした!次回の日記もお楽しみに~

石垣島体験ダイビング&ライセンススクール日記![]() スタートです

スタートです![]()

【新たなダイビング様式について】

新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、お客様に新たにお願いさせていただく事項がございます。

ご予約時、 こちら をご確認下さいませ!

さてさて。海のキレイな石垣島で、ダイビングライセンスを取得したい!

と言う方、大勢いらっしゃるのでは?

そんな時に思うダイビングの疑問、いくつかご説明していきますね♪

■ダイビングライセンスとは・・・

「ダイビングライセンス」又は「Cカード」の正式名称は「Certification Card」といい「認定証」の事です

これは“ダイビングに必要な知識と技術を習得した”ことを証明するモノ。Cカードを持っていれば、世界中の海でファンダイビングを楽しむことができます

「うみの教室」では、世界で通用する「PADI」のゴールドライセンスを発行します

PADI 5スター・IDダイブリゾートについて

■ダイビングライセンスは何故必要なの???

車の運転をするには免許証が必要です

車を持っていても車の運転の仕方や交通ルールをしらなければ、危なくて外へ出かけることは出来ませんよね?

ダイビングはそれと似ています。

ダイビングをするにはライセンスが必要です

ダイビングも器材があっても、正しい使い方や潜り方、注意事項を知らなければ安全に楽しむことはできません・・・

そこで必要なのがダイビングのライセンス(認定証)というわけです

ライセンス(認定証)があるという事は

ダイビングの正しい知識と技術を持っているダイバーである証。

石垣島をはじめとする沖縄の島々や海外リゾートetc世界中の海でダイビング楽しむことが出来るようになります

■ダイビングライセンスが有るのと無いのはどう違うの???

ダイビングライセンス有り無しの違い

ダイビングライセンスを取得までいかなくても、ためしにちょっとダイビングしてみたい!と言う方はコチラ

B.体験ダイビング

【石垣島ダイビング・よくある疑問に関する記事はこちら】

ダイビングライセンスが無くてもダイビングできるの?→コチラ

体験ダイビングって、どんなもの?同じく→こちら

ダイビングライセンスが無くてもマンタを見に行けるの?→コチラ

A.マンタ(プレミアム)体験ダイビング×2回

体験ダイビングでマンタを見に行くコースって、どんなもの?→コチラ

石垣島ダイビング体験ダイビング&ライセンススクール日記![]()

本日の担当はさつきでした!次回の日記もお楽しみに~

石垣島北部のダイビングショップ 「うみの教室」 日記![]() スタートです

スタートです![]()

こんにちは~~!ななです(^O^)/

さぁあといよいよ1週間をもって県を跨いでの移動も予想できる今日この頃ですがみなさまいかがお過ごしでしょうか??

中にはちらほらダイビングの計画を立て始めておられる方もいらっしゃるかも![]()

今回の緊急事態宣言を受けて病気に対する危機感はかなり高まったのではないでしょうか?

それと一緒にダイビングの安全に対する意識も上げちゃおうということで![]()

今回はこのテーマ

【潜水事故を0に】安全ダイビングの為に私たちがしなければならない10のこと編~!

ちょっとしたトラブルが潜水事故につながります![]()

一方でヒヤリハットはダイビングにはつきものとも言えるかもしれませんが、

たいていのヒヤリハットやトラブル、そして潜水事故は未然に防げるものばかり。

安全に楽しくまた潜ることが再開できるように私たちがすべきことを挙げてみました。

たった10のこと。

基本的なものばっかりです。

みんなで基本に立ち返ってみましょう!!

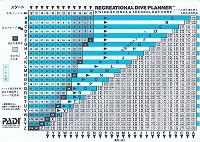

1.無理のない潜水計画

ファンダイブなどは1日2ダイブとか3ダイブと、アバウトな雰囲気もありますが、実際は現地スタッフが無減圧潜水範囲内で潜れるようにスケジュールを立て、行き先を決めている場合がほとんどかと。

人によっては潮回りなども考慮してゲストに良い思い出を作ってもらおうと効率よくダイビングスポット決めをしている場合もあります。

こうした場合は、自分自身で潜水計画を立てることはないのですが、無理なリクエストをしたりしないよう気を付けたいところですね。

またセルフダイブする場合は、自分たちでダイブテーブルやダイブコンピュータのダイブプランモードを用いて確実に安全に潜れる時間を選ぶようにしましょう。

ダイビング中も最初は深く、徐々に水深を上げて後半は浅瀬で時間を使うといった工夫も必要です!

2.バディシステムの遵守

ファンダイブの基本はバディシステム。

日本人はガイドやインストらくーたが優秀かつサービス精神旺盛なため、ガイドについていけばバディシステムはなくても(疎かにしても)いいといった風潮がなんとなくあるような・・・。

過去の事故をみてもバディシステムが整っていれば助かった、または事故にならなくても済んだと考えられるものが少なくないのも事実。

バディシステムは自分に、またはバディに何かあったときのためにあるもの。

初心者がバディになって頼りなくて・・・ではありません。

何かあった際にガイドに危急を知らせるだけでもいるだけで全然違います。

必ずバディシステムを守って潜るようにしましょうね。

3.器材の操作方法に慣れる

初心者の時にも経験があるでしょうが、なかなか沈まないのはBCDのインフレーターホースの上げ方が足りないからだったり、沈みがちなのでBCに給気したもののなかなか浮き上がらないのは給気が足りないからだったり、透明度が悪いのはマスククリアが出来ずマスクが曇っていたからだったり・・・。

器材を扱い慣れていないと基本的なスキルはなかなか向上できません。

これと同様に急浮上しそうな時、BCに空気が入りっぱなしな時、ドライスーツで吹き上がりといった万が一の場合、確実に器材操作ができないと余計に大変な事態に。

器材の操作方法に慣れるためにもマイ器材を使い続けることこそがベスト!!

このタイミングが意外とそろえるいいタイミングかも?!

別に器材メーカーをお店を儲けさせるために言ってるわけではないですよ(笑)

以前に器材に関するブログも挙げてますので是非チェックを!!

4/27「MY器材デビュー応援!!ダイビング器材の特徴と選び方 マスク編」

4/30「MY器材デビュー応援!!ダイビング器材の特徴と選び方 スーツ編①」

5/3【MY器材応援企画!!】今や常識となったドライスーツ☆沖縄で必要??

5/6【MY器材応援企画!!】ダイビングのマストアイテム☆~持ってないとやっぱりマズい・・・ダイブコンピューター最前線~

5/9【寒いのに何で潜るの??】これからは寒い時期のダイビングが変わる!?

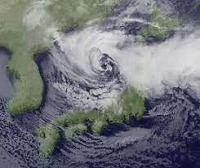

4.気象・海象に注意

今年の石垣島は珍しく梅雨らしい梅雨模様・・・。

毎日のように冠水レベルで大雨が降るタイミングがしばしば。

2014年の2月のバリ・レンボガン島での日本人ダイバーの漂流事故では、浮上する時間帯に天候が急変、激しいスコールでボートオペレーターがダイバーを見失ったことが大きな原因となりました。

他にも潜水事故の中には、天候の急変、想像とは真逆の潮流などで漂流事故が起こっています。

20年以上前には、台風が接近している中、海の様子を確認しに海岸線に行ったダイバーが高波にさらわれて行方不明になるといった事故も・・・。

このように自然が猛威をふるうと何が起こるかわかりません。

ですが私たちダイバーはこうした自然に挑戦するのでなく、安全を冒して冒険するのでもなく、自然と共存して、楽しく海で遊ぶことが目的。

気象や海象に関しては地元の漁師さんをはじめとするベテランが詳しいです。

よくダイブクルーズでは「キャプテン(の言うこと)が一番」と言われますが、長年経験しているキャプテンだからこそ安全面では一番に信頼すべきということ。

天候、海況が不安な場合は、ベテランの助言をよく聞いてダイビングを中止した方がいいという判断であれば勇気をもって中止するようにしましょう!!

5.体調を自己管理

一概に言うことはできませんが、過去の例でいえば耳抜きが出来ず無理やり潜って耳管を損傷、意識不明になる、睡眠不足(一睡もしていない徹夜)で潜って意識を失い死亡とか、体調管理ができていないのに無理やり潜って悲しいことに死亡に至るケースもあります。

そのほかにも想像でしかありませんがダイビング中の突然死で心不全や脳溢血が起こってしまっということも考えられます。

よく鼻アレルギーや風邪でも潜水事故を起こす誘因になるのでダイビングを中止すべきです、と医者はいうけれど、本当にそのとおりです。

遊びで潜るだけなのに、せっかくの休みだからと無理やり潜って命を落としたのではひとたまりもありません。

ダイビング前は風邪をひかないようにして、睡眠もよくとり、体調万全で潜るようにしましょう。

6.危険生物、潜水病など最新知識を得る

「わぁキレイ!」とミノカサゴの仲間をつかんだり、(美しいヒレに毒がある)、急浮上するとエアエンボリズム(空気塞栓症)になる確率が高くなるにもかかわらず、安全停止後ビューっと一気に浮上してしまったりと、オープンウォーターコースで習ったはずの“ダイビングの常識”をまったく覚えてない人も少なくないのでは??

でも学科講習をちゃんと受けていないという方は今からでも遅くはありません。

昔学んだことは時代が進むにつれて過去のお話になっていることもしばしば。

最新の情報をお伝えできるようにこのブログはこれからも頑張るのでぜひチェックを!

本ではマリンダイビングが新しい知識を紹介することが多いのでおススメですよ。

7.ダイビング直前はウォーミングアップ

スポーツ科学的見地からも研究している(セントラルスポーツ)のコースディレクターのお話ですが、冬はもちろん夏でも海の水は冷たいことがあります。

この冷たい水にいきなり入ると血管がキュッと収縮し、血圧が急上昇。

脳溢血の原因になったりすることもあるそうです。

まずダイビング前には体を動かし、血行を良くしておくことと、体をほぐすこと。

そして、水に日ある前にはまずは顔に水をかけて、つぎに足先を水に浸け、冷たい水にいきなりドボンと入らないようにすることがポイント。

ボートダイビングの場合はボートに乗る前にやはり顔に水をかけ、シャワーを浴びておくとGood!

ボートにシャワーがある場合は船上で浴びてもいいかも。

ポイントに到着したら準備の前に静かに海に浸かるのが一番かもしれませんね。

なお減圧症の観点からいうと事前の運動はOKですが、ダイビング後の激しい運動やスキンダイビングはNGなのでご注意を!!

8.水面ではとにかく浮力確保

水面移動の時にBCに空気を入れておかないと沈んでしまうことはおわかりだと思いますが、ダイイング器材を全装着した状態で水に浮いていると顔から下が没っている状態になるもの(そして、直立姿勢になった際に目線まで没っていることが適正ウェイトの条件なわけですが)。

安全を確保するためにはBCに給気してレギュレーターやスノーケルを外したとしても呼吸ができるぐらいにはしたいものです。

エントリー時にはわかっていても、浮上したらこれができない人も多いです。

エグジットの為に浮上した時はもちろん、流されているときも、緊急浮上してしまったときも、水面に上がったら確実にBCに空気を入れて波をかぶったりしても慌てずにすむようにしましょう。

慌てると過呼吸を引き起こしさらにパニックを起こしてしまう可能性もあるからです。

9.浮上速度はゆっくりと

おそらく口酸っぱく言われている安全対策のひとつが「浮上はゆっくりと」だと思いますが、みなさん出来ていますか??

これは水深が深いところにあった空気が浅瀬になるにつれ膨張。

急な浮上で肺が破裂したり、ダイビング中に血液中にたまった窒素が膨張して、血液の流れをとめたりするのを防ぐためだということはご存じかと。

でも浮上の目安は1分間に18m(最近は1分間に9mの浮上速度が推奨されてます)といわれても、なかなかわかりません。

目でみて分かる目安としては、自分が吐く小さな泡のうちでも小さな粒に合わせるかそれ以下のスピードで上がるようにすれば大丈夫と言われてます。

ただ、今はダイブコンピュータが普及してます。

コンピュータの指示に従うようにして浮上しましょうね。

10.パニックにならない術を身に着ける

ダイビングでパニックになるとかなり高い確率でトラブづに陥り、潜水事故まっしぐら。

なので、何が起きてもパニックを避けたいところ。

胸騒ぎがしたり、ドキドキしたら、

①その場に止まる。できれば何かにつかまって止まる。

②大きく吸って、吐いてと大きく呼吸をする。すると不思議と落ち着いてくる。

③バディやガイドに大丈夫かどうか知らせ、ダメそうならサインを出して浮上したい旨を伝えてその後の指示を仰ぐ。

この3ステップの後にダイビングを続行できそうなら、OKサインを出して続行を!!

さて10項目触れてきました。

かなり基本的なお話にはなりましたがどれもかなり大事なこと。

どうしても我慢の後の行動は羽目をはずしがち・・・。

事が起こってからでは遅いです!!

ではまた(^^)/

従業員の出勤状況が平時と異なるため、電話やメール等、

お問い合わせへの対応が通常どおり行えないこと、何卒ご了承くださいませ

石垣島北部のダイビングショップ 「うみの教室」 日記![]()

本日の担当はななでした!次回の日記もお楽しみに~

石垣島北部のダイビングショップ 「うみの教室」 おウチ日記![]() スタートです

スタートです![]()

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、5月20日 まで営業自粛中です。

こんにちは〜〜!大学ではサンゴの研究室☆どーもななです(^○^)/

つい先日の大潮のタイミングでここ石垣島ではサンゴの大産卵があったようですね![]()

1度は見る価値のある幻想的な光景。

新しい生命の誕生ってなんだかとっても壮大な感じがしますよね!!

ということで、今回の「うみの教室ネタブログ」は、このタイミングに則り

【サンゴの話】ふしぎな海の動物☆編〜〜!!

いろいろな形のサンゴ礁が作りだすキラキラとした風景![]()

透明な水もまたサンゴが健康に生きていくために必要不可欠なものです。

この美しい環境をいつまでもダイビングで楽しめるようにサンゴとサンゴ礁について少し考えてみましょう!!

日本人ダイバーが訪れる人気のダイビングエリアといえば、パラオにフィリピン、モルディブやもちろん石垣島含めた沖縄など見事にサンゴ礁の海ばかり![]()

なぜかと言えば、なんといっても降り注ぐ光のシャワーの中広がるサンゴ群落が美しい。

周囲には色とりどりの魚が泳ぎ、サンゴの隙間や海底は生物豊富!!

ビーチは白砂で水温も高い。

そんなサンゴ礁は熱帯から亜熱帯にかけての浅い海に広がります。

ダイバーの脳内では世界の海の半分くらいを占めるイメージがあるかもしれませんが、実際には地球表面積のたった0.1%というから驚きです!

ちなみに海全体は地球表面積の70.8%を占めていることはご存知かと。

狭い範囲にしかなくてもサンゴはとても重要です。

ダイバーの憩いの場という小さな話ではなく、海ひいては地球の生態系全体にとって!

サンゴの形はいろいろ

・サンゴとは生き物を指し、1つずつのポリプや群体のこと。

・サンゴ礁とはサンゴが作り出した地形。

主に石灰質のサンゴの骨格からの成る。

サンゴが重要である第一の理由は、サンゴ礁が生物に隠れ家や居住空間を提供していることです。

例えば枝状サンゴの周囲を泳ぎまわっていたデバスズメダイが一瞬にして消える現象。

危険を察知して枝の隙間に逃げ込んだということ。

あるいは塊状サンゴの根本にあいたオーバーハングを覗けばオイランヨウジが潜んでいたり、サンゴ群落の根の亀裂にびっくりするような大きな魚が潜んでいたりします。

このようにサンゴ礁があることで海底は複雑な立体構造となり、生き物が暮らしやすい空間が増えることに。

これが、サンゴ礁に生物が多い理由の1つ。

世界のサンゴ礁にはなんと9万種もの生き物が暮らしています。

そしてそれはサンゴ礁の島に暮らす人間にとっては、すぐそこのサンゴ礁から豊富な水産資源を得られることを意味しますよね。

ぶっちゃけ新鮮な魚介類は美味でおまけに滋養たっぷりというわけです。

またサンゴ礁のリーフは自然の防波堤となってくれるので穏やかな内海(ラグーン)を作り出してくれます。

外海の荒波や潮の流れから守ってくれるわけでこれも人が暮らしていく上で大変ありがたいことですよね。

※サンゴどうしの闘い

サンゴを攻撃しているところ。

白い糸状のものは隔膜糸という器官で刺胞や餌を消化するための細胞が並んでいます。

また、スイーパー触手という攻撃専用の武器を持つ種類もいます。

※サンゴの増え方2WAY

・サンゴがバンドル(卵と精子が詰まったカプセル)を放出する瞬間。

ポリプ1つずつから出てくる。

このあとバンドルは海中でバラけて受精が行われる。

・サンゴのポリプが分裂しているところ。

こうして無性的にポリプの数を増やしてサンゴ群落はだんだんと大きくなっていきます。

浅く穏やかで居住スペースも豊富なサンゴ書に生物が集まる理由はお分かりいただけたでしょうか??

しかし生き物がたくさん暮らす場には大量の栄養分が必要です。

陸上であればベースとなるのは植物。

植物は太陽光を浴びて水と二酸化炭素を原材料に酸素と栄養分を作り出していますよね。

いわゆる光合成ですが、サンゴ礁では誰が植物の役割を担っているのでしょう。

もちろんサンゴ礁にも海藻や海草はありますが、陸に比べると特に熱帯・亜熱帯の海では少ない・・・![]()

そこでサンゴ礁。

実はサンゴも植物と似たような役割を担ってくれます。

正確にはサンゴではなく、サンゴの体内に共生している褐虫藻類と呼ばれる微小な単細胞生物の働きによるものです。

褐虫藻類=共生藻はサンゴに宿を提供してもらう代わりに光合成で作り出した栄養分をサンゴに渡しています。

この栄養分はサンゴが他の生物に食べられることによって、あるいはサンゴが放出する粘液という形で周辺の生き物に供給されていくんです。

もちろん光合成によるものだから、同時に生き物にとって必要不可欠な酸素も生み出してくれる。

こうして見ていくとまさにサンゴ礁は「海の森」。

かけがえのない存在ということがわかってきますかね?

サンゴ礁のサンゴ群落が真っ白になりやがて崩れて瓦礫サンゴとなってしまう。

それが最近沖縄を始め世界各地のサンゴ礁で問題となっている白化現象と呼ばれるもの。

サンゴが共生藻を失い、(あるいは共生藻の活性が低下し)サンゴの白い骨格が透けて見えてしまうことから生じる現象。

白化現象が長く続くと、サンゴは共生藻からの栄養供給が減り、栄養不足でやがて死に至ります。

なぜサンゴが共生藻を失うかといえば、それは様々なストレスが原因。

例えば、土砂流入による日照不足、逆に強烈すぎる光、塩分濃度の変化などいろいろです。

サンゴはナイーブなんです![]()

その中で最近よく名指しされる原因が海水温の異常な高さ。

実際に世界の海水温は全体に上昇傾向にあり、白化現象も地球温暖化が叫ばれるようになった1980年代から増加しているそうです。

近年は沖縄などでも夏場は水温30度を超える日々が続くことも珍しくありません。

そうなると望まれるのは台風。

暴風やうねりで海中がかき回されればある程度水温が下がって一安心なのですが、陸上被害もあれば観光への影響もあって悩ましい問題ですね・・・![]()

白化現象以外にも、しばしば大発生するオニヒトデによる食害や病気、開発による土砂流入などサンゴとサンゴ礁を脅かすものはいっぱいです。

ダイバーにできることは、まずサンゴにダメージを与えないようにきっちりと中性浮力をとることでしょう。

サンゴにタンクをぶち当てたり、蹴って折ったりしないように注意しましょう。

上手くなるためにはスペシャリティがおすすめ!!

スペシャルティ(SP)科目

そしてサンゴとサンゴ礁について学ぶことも大切です。

例えばサンゴを食害するからといってその生物を安易に駆除していいものだろうか?

オニヒトデの大量発生時に小規模な駆除活動を行うと単なる間引きとなってむしろ数が増えるのでは?

あるいは数十年数百年という長いスパンで見れば必要な現象かも??

と学ぶことでたくさんと疑問が出てくるはず。

サンゴ礁を取り巻く事象に興味をもってじっくり考えてみるのもいいかもですね!!

サンゴと生きる

コブシメの産卵

コブシメの産卵

隠れ家&マイホーム(カンザシヤドカリ)

隠れ家&マイホーム(カンザシヤドカリ)

サンゴを食べる

カンムリブダイ

カンムリブダイ

1mにもなる巨大魚!このオウムのようなくちばしでかじるのは生きたサンゴ!!

カンムリブダイは群れを成してリーフエッジを泳ぎ一斉にサンゴをがりがりと食べてしまう。

ときどき真っ白な糞を大量に排泄するがそれはサンゴの骨格のなれの果て。(そしてサンゴ礁の白砂になるという)

なお生きたサンゴを食べるのはカンムリブダイのみで、他のブダイは死んだサンゴに生えた付着藻類をかじってます。

アツクチスズメダイ

アツクチスズメダイ

浅場の枝サンゴ周辺に生息するアツクチスズメダイも、この分厚いクチビルでサンゴのポリプを食べる。

ハクテンカタギ、ハナグロチョウチョウウオ

ハクテンカタギ、ハナグロチョウチョウウオ

チョウチョウウオの仲間のうち、丸っこい口元のものはサンゴのポリプが大好物。

例えば写真のハクテンカタギとハナグロチョウチョウウオ。

このほか、ヤスジチョウチョウウオやオウギチョウチョウウオ、スミツキトノサマダイにミスジチョウチョウウオなども同様です。

さてサンゴについて長ーく語っちゃいました!!

知らないことはありましたか??

知らないことを知ったら次に行動を!!

以前ブログに上げました海洋環境保護活動なんかも立派なサンゴを守るためにできることです!!

ちなみにブログはこちら

これからは優しい目でサンゴを見てやってください(笑)

ではまた(^-^)/

従業員の出勤状況が平時と異なるため、電話やメール等、

お問い合わせへの対応が通常どおり行えないこと、何卒ご了承くださいませ

石垣島北部のダイビングショップ 「うみの教室」 おウチ日記![]()

本日の担当はななでした!次回の日記もお楽しみに~